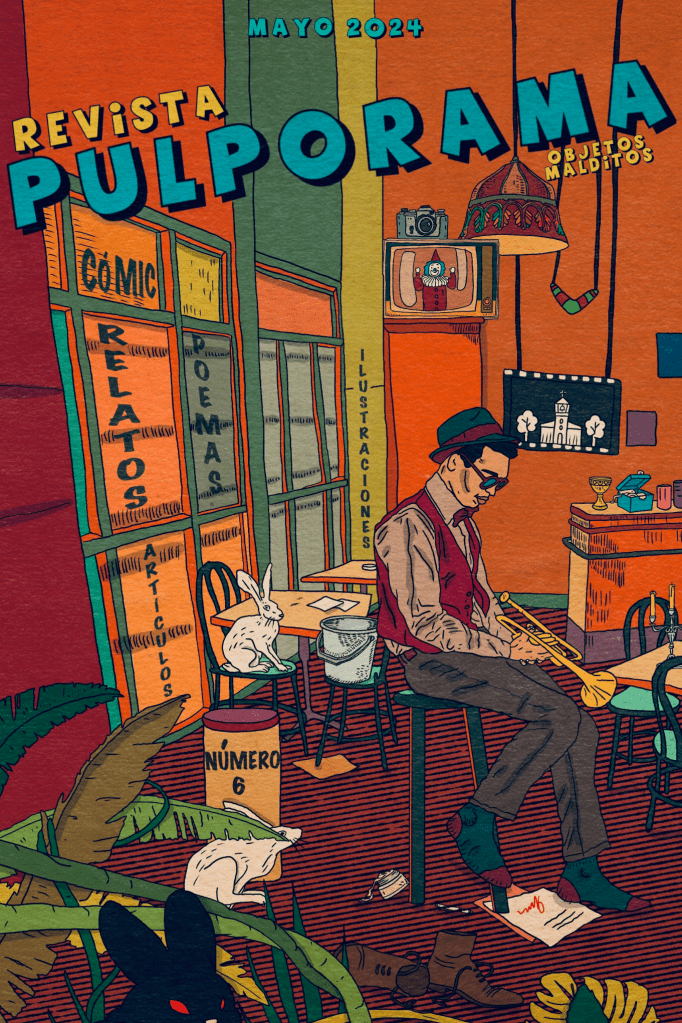

El presente artículo ha sido publicado en mayo de 2024 en la fantástica revista Pulporama, cuya temática para este sexto número era Objetos malditos. La imagen superior que acompaña a este texto es la original de la revista.

«[…] los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres». Aunque no me atrevo a subrayar estas palabras del mismísimo Borges (extraídas de su sensacional relato Tlön, Uqbar, Orbis Tertius), sí es lícito afirmar que el espejo es, probablemente, el objeto maldito por excelencia.

Los espejos no son una simple cosa entre las cosas, no son sólo un elemento material sin más. Un único espejo almacena dentro de sí el universo en su totalidad; y, dos espejos enfrentados, conteniendo en su interior este mundo en una repetición ad infinitum, salvaguardan la eternidad.

A Borges, es cierto, le interesaban los espejos de una forma obsesiva, como también le interesaban los laberintos, el concepto del doble, la idea de que en todo hombre hay otro hombre, el tiempo y la eternidad, los sueños, el anverso y el reverso de una misma realidad… Todos estos temas, en esencia, remiten a las inciertas imágenes especulares que nos ofrece el espejo.

Antes que Borges, sin embargo, diversas sociedades y culturas humanas se habían sentido ya atraídas por las visiones, realidades y universos que se vislumbran más allá de este horizonte de cristal. No se trata de un objeto maldito porque esté endemoniado o poseído, no es ésta la lacra que acompaña a los espejos, sino algo mucho peor: su malditismo viene definido por su capacidad de llegar a poseer el alma de aquél que fija su mirada en su superficie.

Ya en los albores de la civilización, los griegos describieron una especie de locura, una vanidad extrema causada por el uso de espejos. Fruto de esta vesania es el mito de Narciso, quien, absorto en la contemplación de su propia belleza en un estaque, se arrojó a las aguas incapaz de separarse de su imagen. En otra versión, el núbil muchacho cayó hacia lo hondo embelesado por su reflejo, de modo similar a la manera en que Alicia atravesó, en su segunda aventura, aquel celebérrimo espejo literario. Caravaggio (1571-1610) llegaría a pintar aquella escena (la de Narciso) en un óleo que, sin ir más lejos, no deja de ser también un reflejo del alma humana: el lienzo en sí es un espejo en donde el observador se contempla a sí mismo igual que aquel joven petulante lo hace.

Caer, atravesar, franquear o cruzar: todos estos términos son sinónimos para explicar el paso hacia el otro lado, hacia el misterioso territorio de lo insondable. Ese viaje es, de hecho, lo que el etnógrafo francés van Gennep (1873-1957) definió como fase liminar de cualquier rito de paso. Alicia penetra en un envés de la realidad donde rigen otras leyes y normas; Narciso penetra en el reino de la muerte, del que tanto han escrito grandes poetas épicos de épocas pasadas. Esas otras dimensiones, desde la nuestra, son como el revés de los tapices flamencos. En referencia a estas telas, el mismo

Don Quijote ya lo refirió con cervantinas palabras: «[…] que aunque se ven las figuras, son llenas de hilos que las oscurecen, y no se ven con la lisura y la tez de la haz». Esto es, en efecto, lo que ocurre precisamente con nuestra imagen en el espejo: somos nosotros… pero no lo somos.

Alicia y Narciso caen. También cae, según relatan los hermanos Grimm en su cuento Frau Holle, una de las dos hijas de una mujer viuda. Pero ella lo hace en un pozo, el cual es, sin duda alguna, por la oscuridad y profundidad de sus aguas, otro elemento umbrío de la tradición especular. Esta joven, como digo, llega a otro mundo, un lugar en el que nieva cada vez que la señora Holle sacude el polvo de las almohadas.

No es necesario acudir a las páginas de la literatura o la mitología para vislumbrar estos mundos inciertos: cada mañana, sin ser muy conscientes de ello, nos asomamos al abismo de nuestro propio ser cuando vemos el reflejo de nuestro yo ante nosotros para acicalarnos. Esa hondura silenciosa es inabarcable: ¿te has mirado alguna vez durante largos minutos frente al espejo sin hacer absolutamente nada? Llegará un punto en que sólo veas a un desconocido y, probablemente, incluso lograrás preguntarte: ¿quién soy?

Los romanos pensaban que estos objetos que desdoblan la realidad podían causar grandes males si se los utilizaba de forma temeraria; los persas, asimismo, poseen cierta tradición que asegura que dentro de los espejos existen seres con voluntades y conciencia propias. El reflejo de las aguas ha sido empleado en diversas tradiciones por augures y chamanes para dilucidar el porvenir, para desenredar los azarosos e inmateriales hilos del tiempo. El espejo puede reflejar el alma (o algo parecido a ella), y es por ello que los vampiros, que no la tienen, carecen de faz cuando contemplan el interior de estos objetos reflectantes.

Lo cierto es que la imagen que nos devuelve el espejo es un tanto sospechosa. Estamos tan habituados a ellos que no somos conscientes de que el rostro que vemos no es el nuestro: una imagen especular es precisamente eso, una imagen invertida en donde nuestro ojo derecho es el izquierdo de ese otro individuo que nos observa. Insisto: somos nosotros… pero no lo somos. Estos tres simples versos de un haiku que escribí hace largo tiempo aclaran fielmente este concepto:

Un hombre mira

a ese otro hombre que mira

desde el espejo.

No soy yo, en definitiva, aquel otro al que observo, ni esa otra realidad es la mía. Y, no obstante, cuando miramos hacia ese otro lado, estamos mirando de una forma doble: miramos tanto directamente dentro de nosotros mismos como hacia las profundidades de otro mundo. Ciertas ramas de la filosofía hindú, como el Advaita Vedānta, aseguran que el universo es solamente un reflejo en la conciencia del observador, la cual actúa como un espejo que refleja la realidad.

Los tibetanos han empleado lagos de agua clara y espejos oraculares; los chamanes de Siberia, espejos de cobre; los aztecas, de obsidiana; en el Antiguo Testamento, José tiene visiones proféticas gracias a una copa de plata…

Ese otro lado que observamos en el espejo es la materialización de lo desconocido, es decir, el lugar del alma humana en donde habita lo misterioso, lo enigmático, el caos y los sueños. Obviamente no es casualidad que Alicia, lo dicho, cayese a través de un espejo para penetrar en el País de las Maravillas. Ese otro mundo de Lewis Carroll es un guiño al reino de lo atemporal, la realidad incomprensible que el ser humano intenta atisbar desde que el hombre es hombre.

Este encanto tenebroso también ha llegado a la televisión. A la película de Blancanieves, verbigracia. La Reina Grimhilde, una bruja malvada, emplea cada día un espejo para preguntar quién es la más hermosa del reino. Dentro de ese objeto reside un espíritu encarcelado, rodeado de humo y fuego, que posee el don de la sabiduría y siempre revela la verdad.

La pantalla del televisor es la representación simbólica y moderna del espejo: tras su cristal, las realidades que se nos ofrecen son una metáfora de nuestro propio espíritu; al fin y al cabo, somos nosotros mismos quienes creamos las escenas e imágenes proyectadas, las cuales nos muestran, con sus luces y sombras, el rosario de virtudes y defectos que nos definen como humanos.

El miedo, indudablemente, se apodera de nosotros cuando somos testigos del horror. No es un simple capricho que en The Ring (2002), una de las películas más icónicas y terroríficas de todos los tiempos, el cadáver de aquella joven de pelo negro saliese primero de un pozo e, inmediatamente después, atravesase una televisión para presentarse en esta realidad. Dicha materialización arrastró consigo atisbos de esas otras dimensiones demoníacas que subyacen al otro lado.

A pesar de este titubeante malditismo, el psiquiatra estadounidense Raymond Moody desarrolló a finales del siglo pasado, empleando espejos, una técnica llamada psicomanteum para que sus pacientes superasen ciertos traumas relacionados con la muerte de personas cercanas. Este método no hace más que seguir el hilo de una larga tradición ritual de distintas culturas y sociedades humanas que han empleado el espejo para conectar con otros mundos: tras un aislamiento sensorial en un laberinto o caverna, el sujeto en cuestión se asomaba a posteriori a un enorme caldero de bronce o cobre con agua en su interior. Sobre la superficie reflectante de ese espejo primigenio y ancestral, se producían experiencias visionarias.

Plotino (205-270), filósofo griego y autor de las Enéadas, declara en dicho texto: «Todo […] está en todas partes. Cualquier cosa es todas las cosas. El sol es todas las estrellas, y cada estrella es todas las estrellas, y cada estrella es todas las estrellas y el sol». Esto puede llegar a entenderse como el hecho de que el universo no es más que un espejo: existe, en él, una única cosa cuyo reflejo se manifiesta en una multiplicidad de formas. Así, el Mal (con mayúscula) es en realidad todos los males del mundo; y todos los objetos que llamamos malditos son, esencialmente, el mismo objeto.

El poeta Walt Whitman (1819-1892), en su Canto a mí mismo, habla, de modo similar a lo comentado anteriormente, con un yo narrador que es un yo especular, un yo que es todos los yoes: «yo muero con los que mueren, y nazco con el recién nacido al que acaban de lavar […]».

Hemos de volver a Borges para concluir. En uno de sus poemas menos conocidos, Tú, afirma lo siguiente: «Un solo hombre ha nacido, un solo hombre ha muerto en la tierra». El concepto de unus mundus, popularizado y defendido por Carl Gustav Jung (1875-1961) sugiere que el mundo es uno. De este modo, en efecto, no hay más seres humanos que un solo ser humano. Si esto es así, si, como también proponía Nisargadatta Maharaj (1897-1981), nuestros yoes individuales nos alejan y separan del inefable y único Yo, ¿cómo no voy a ratificar mis propias palabras del comienzo de este texto, cuando escribí que «el espejo es, probablemente, el objeto maldito por excelencia»?

Björn Blanca van Goch